今日は、13時から21時までの長~いお稽古でした。写真は夜咄(よばなし)です。ロウソクの明かりだけで空間を照らし、戦国時代の雰囲気をそのままに表現されていて、とても貴重な体験をさせて頂きました。戦いで疲れて帰ってきてこの薄暗い中に安らぎを感じていたのかと思うと、頭が下がります。

秋草なつめ。なつめの模様が明るいところで見た時とはまた違って見えて、金の蒔絵が浮かび上がってくる様でした。螺鈿(らでん)の部分もキラキラと輝いて見えます。

洋ロウソク(左)と和ロウソク(右)を使いました。なたね油に芯を入れて火をつける家もあったようですが、裕福でないと油が買えない時代ですし、夜更かしは裕福な人しか出来ないことだったんだですね。

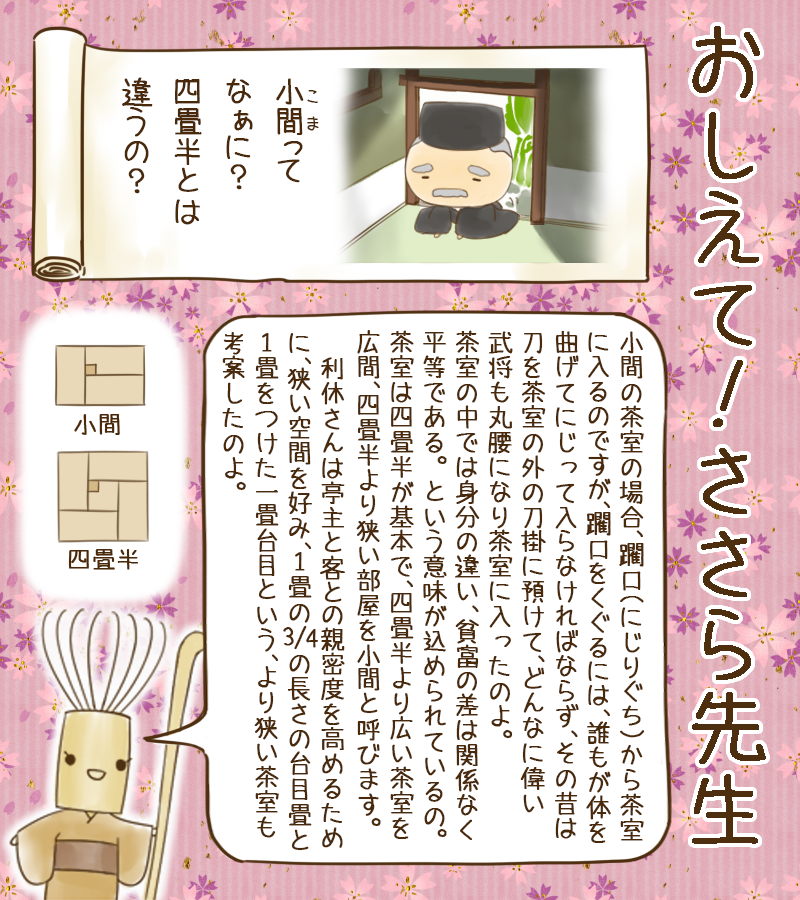

それにしても、小間(4畳半より小さい部屋)でロウソクの明かりだけで、風も入れられないし…結構暑かったです;昔の人ってすごいです。